| 明清家具研習社 |

《考工記》中有言:“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良。”中國傳統工藝的

佳作正是在這樣的指導思想下誕生。科學,這一直到新文化運動時期才開始被廣泛認可的概念,似乎在

中國傳統中并不起眼。但當我們用現代科學的眼光剖析傳統工藝時,我們往往能發現,在不知不覺之中

中國人已經掌握了科學與藝術之間微妙的聯系。

中國的傳統科學雖然大多是經驗總結,但千年的堆壘中無數次的試錯,大浪淘沙,最終留下的是解決實

際問題和創造完美藝術的最佳路徑。在中國傳統工藝的代表作明式家具中,我們便能看到許多以科學為

基而建造出的藝術美感。

堪稱中國第五大發明的榫卯充分利用了木材的特性,使木材不用釘子,便能牢牢結合為一體,小可制物

件家具,大可作建筑梁架,甚至有歷經千百年而不朽者,是中國傳統木工的靈魂,也是中國獨創的智慧

明式家具中的榫卯多達幾十種,任何兩塊木料的榫卯交合,都是在工匠嚴密的尺寸、角度計算后完成的

稍有不慎,便會方枘圓鑿,格格不入。

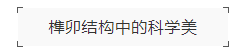

明式家具攢邊作法(王世襄繪)

以經典的“攢邊作法”為例,其攢框采用的是45°的格角榫,在邊框內側開槽,互相嵌合。此法多用于制

作桌面、凳面、椅面等面板,僅需薄板便可做成,既能在保證穩固的同時節省用料,還能避免板料的截斷

面露出,使得整塊面板都展示出最美觀最和諧的紋理。

粽角榫的做法也頗為精巧,這一做法往往出現在柜架立柱與頂部的交接處以及四面平做法中。即每個角

都以三根方材格角結合在一起,轉角結合處均為45°格角斜線,形成一個類似南方粽子的角,其風格簡

約樸實,結構也相當穩固。而在粽角榫的實際運用中,往往還會根據不同的情況作一些相應的變化。桌

子面框與腳柱的交接處,往往會在側面出榫,桌面和正面不出;而在柜架立柱與頂面的交接處,則往往

是頂面和兩側面出榫,正面不出榫。

明 黃花梨漆面四面平帶屜香幾(研習社藏品)

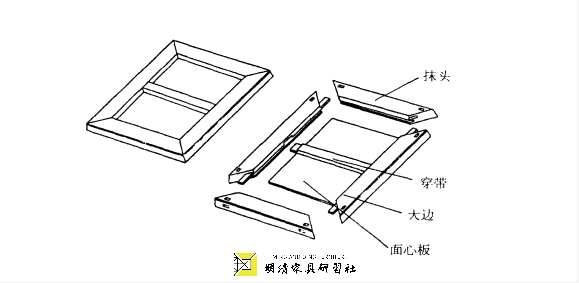

格肩榫也是榫卯中的經典做法,通常用于橫豎材接合,根據需求不同而有多種變化。一般來說可分為大

格肩與小格肩,大格肩與小格肩的區別在于大格肩肩部為尖角,而這兩種肩部都為實肩(格肩榫部分和長方

形的陽榫貼實在一起)。在大格肩榫中,橫豎材交接的角度通常也是45度角,這一角度的選擇并非隨意

45度恰好為直角的一半,在視覺上顯得較為中和勻稱,也是充分考慮到木材受力的選擇。與之相比,小

格肩在美學上的稍微讓步則是為了在豎材上做卯眼時可以少鑿一些木料,借以提高豎材的堅實程度。

王世襄《明式家具研究》書影

當然,亦有少數齊頭碰的做法,即在丁字形接合時,出榫的一根只留直榫,不格肩,外形有如齊肩膀,這

種做法常做透榫,因為半榫做法對木材性質與結構穩固程度有著較高的要求,總的來說,還是不如格肩榫

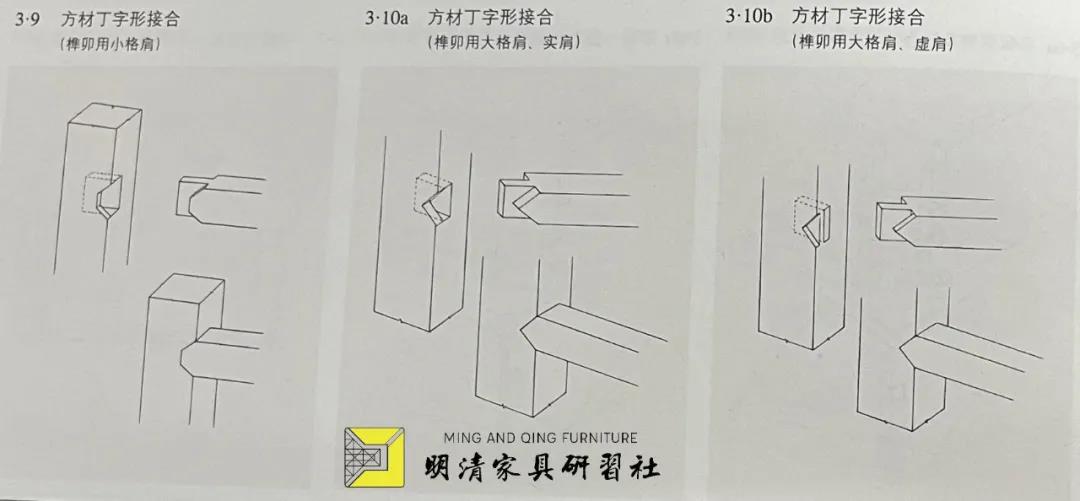

堅固耐久。而在板材的拼接中,為了加固,工匠往往采用龍鳳榫加穿帶的方法。即先把薄板的一個長邊開

出上小下大的槽口,然后用推插的辦法把兩塊板拼攏,極大地增加了榫卯的接觸面積,既能防止兩塊板上

下翹錯,又能防止其左右拉開。

王世襄《明式家具研究》書影

總而言之,在明式家具的榫卯設計中,工匠往往能通過對榫卯形狀、尺寸、角度、接觸面積的改造,在

保證結構穩固的同時,最大程度地施展出木工的藝術性。在榫卯本身所具有的凹凸、方圓、曲直結合上

衍生出更高維度的剛柔并濟、陰陽相生之美。

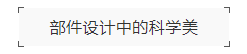

從相對微觀的角度看,家具是由榫卯構成的;而從相對宏觀的角度看,家具是由各個部件構成的。對于

一張桌子來說,它包括桌面、束腰、牙板、棖、腿足,甚至還有一些裝飾部件。從桌面的結構開始,無

論是攢框還是獨板,往往是比較規整的造型,其尺寸厚度也并非隨意而為,而是在結合整體設計后精心

安排的比例。榫卯交接而成的面沿,往往還會考慮出榫對美觀度的影響。

清 黃花梨素工八仙桌(研習社藏品)

束腰更可謂是一個天才般的設計。束腰是指家具中的一個收縮部位,宛如少女的纖腰,它在家具中的出

現源于對須彌座造型的吸收,往往還在下部作托腮來映襯。與無束腰的家具相比,有束腰者無論束腰高矮

都在實際上起到了一個過渡作用。在結構上拉大了牙板與面沿的距離,能更為有效地固定面板和四腿,

大大減輕了牙板的負擔。在美學上束腰除了自身具有的凹凸和曲線美,還使得它上下兩個空間的美感得

以延續,得以豐富。束腰比之上下的收縮位置又不至于喧賓奪主,反而使得整體視覺拔高,更顯秀麗。

明 黃花梨獨板圍子羅漢床 故宮博物院藏

正因如此,有束腰的家具通常用方腿直足、或三彎腿、或鼓腿彭牙,束腰使得敦厚的家具更具莊重,使

得俏麗的家具又更具氣質。明式家具腿足間的部件設計也頗為用心,各種造型的棖、矮老、卡子花牙條

圈口、擋板等一起構成了腿足間的無限天地。

此處我們主要以牙與棖兩者為例。牙是橫木與立木之間的部件,橫長的可叫牙條,角上短小的可叫牙頭

這一部件的設計來源于傳統建筑中的替木,旨在加強橫木與立木的接合,因同時受兩方力,可使得結構

更為穩健。與此同時,牙還承擔著裝飾作用,因為并非家具結構的主要部件,可以任意雕琢刻畫,在家

具上起到錦上添花的作用。

棖的作用與牙類似,也是為了使腿足結構更為穩健而出現的部件,分擔著腿足承受的桌面重量。但比

起牙,棖因為兩端需固定在腿足上,改造可能大大降低,甚至有些時候還影響著人們實際中的使用,

比如腿間的直棖有時會礙腳,羅鍋棖的出現正好解決了這一問題。除此之外,工匠還設計出了更為精

妙的【霸王棖】,霸王棖的上端托著桌面下方的穿帶,用銷釘固定,下端則嵌合在腿足內側的中部。

腿足上的榫眼上小下大,裝配時,將霸王棖的榫頭從腿足上榫眼插入,向上一拉,便勾掛住了,再用

木楔固定,十分穩固。

展腿方桌上的雕靈芝紋霸王棖

明式家具的腿足部設計之精巧也尤為突出,比如方腿常外圓而內方,兼具了美觀與實用。三彎腿的S型

線條尤為考究,其拐角、比例、線條都絕不能隨意而作,甚至在木材選擇上都要挑選性質相對穩定的木

材。下方還往往施加托泥約束三彎腿,既能分擔受力,又對其外撇有了一定限制。

紫檀卷草紋三彎腿月牙桌(研習社藏品)

明式家具中最為經典的馬蹄足也并不簡單,馬蹄腿包括外翻馬蹄、內翻馬蹄、雙翻馬蹄三種,其中內

翻馬蹄最多。直足落地當然也能保證家具的穩固性,但難免在藝術性上落了下風,馬蹄足的設計取自

馬蹄之形,弓形的曲線矯健有力,將上部的重力均勻分散,同時還能根據家具造型不同而作細部改動

高時挺拔清俊,矮時力蓄千鈞,具有典型的中國氣質。

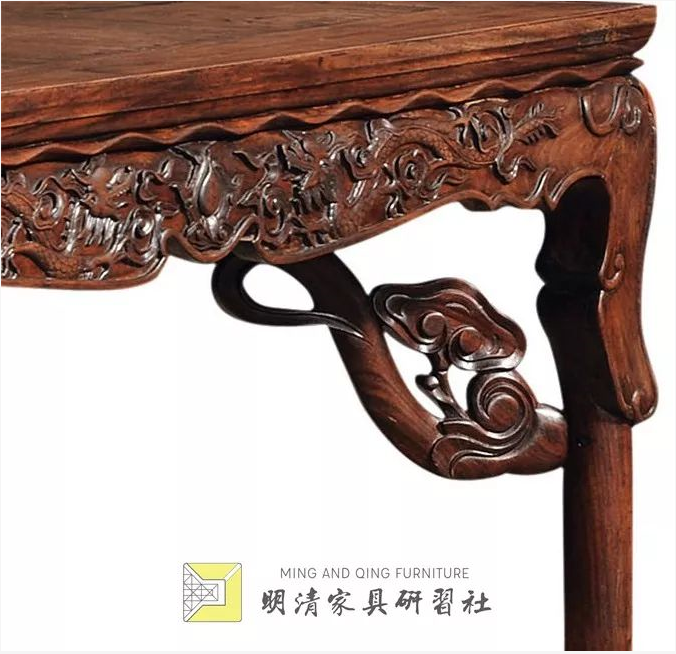

從具象的角度看,家具是木材交接的藝術,從抽象的角度看,家具是在空間之中排布線與面的藝術。

中國人對線條的認識和使用早至遠古,文字和圖畫的來源都始于對線的把握。明式家具中的線條頗多

線既能構成實體空間,也能營造出虛體空間。明式家具的線條把握從木材的紋理開始,木材的紋理或

如山水緩行,或如鸂鶒鳥羽,或順暢自如無一絲突兀之處,或處處落人面、鳥獸之形。對于桌面等大

面來說,木材紋理的安排尤為重要。大邊加抹頭的設計,一則使紋理保持最大的統一,二則防止縱端

的斷面木紋外露,這亦是線條的藝術。

而榫卯交接中,觀察細部時,我們往往也能發現多處45度角的使用,格角交接處往往使用的是規整

的直線或圖形,既能保證家具結構的穩固,也是家具風格的基礎。正如將不規則曲線放大到極致,

我們能看到的其實是一小段一小段角度不同卻緊密相連的直線。

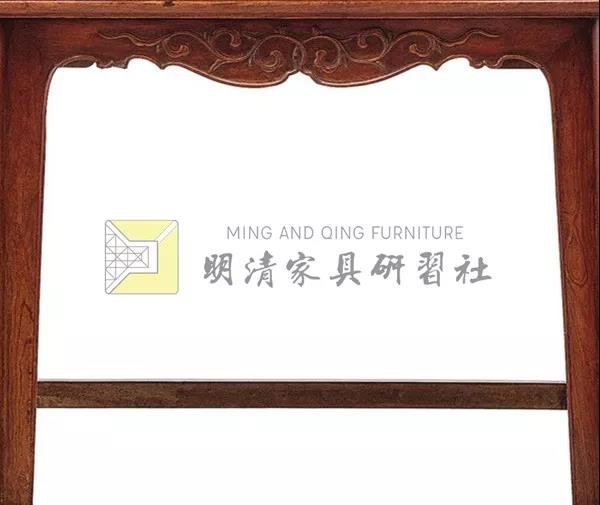

總的來說,明式家具的線條包括直線與曲線,直線顯得規整安定,曲線則顯得靈動跳脫。其中曲線

又包括壸門輪廓曲線、C型曲線、S型曲線等。壸門主要用在牙板上,堪稱明式家具中的經典線條,

據《營造法式》稱,這是一種佛教建筑中門的形制,專家也認為其來源于佛龕的造型,其曲線婉轉

延伸,貴氣精雅,還帶有佛教氣息。

官帽椅下方的壸門券口

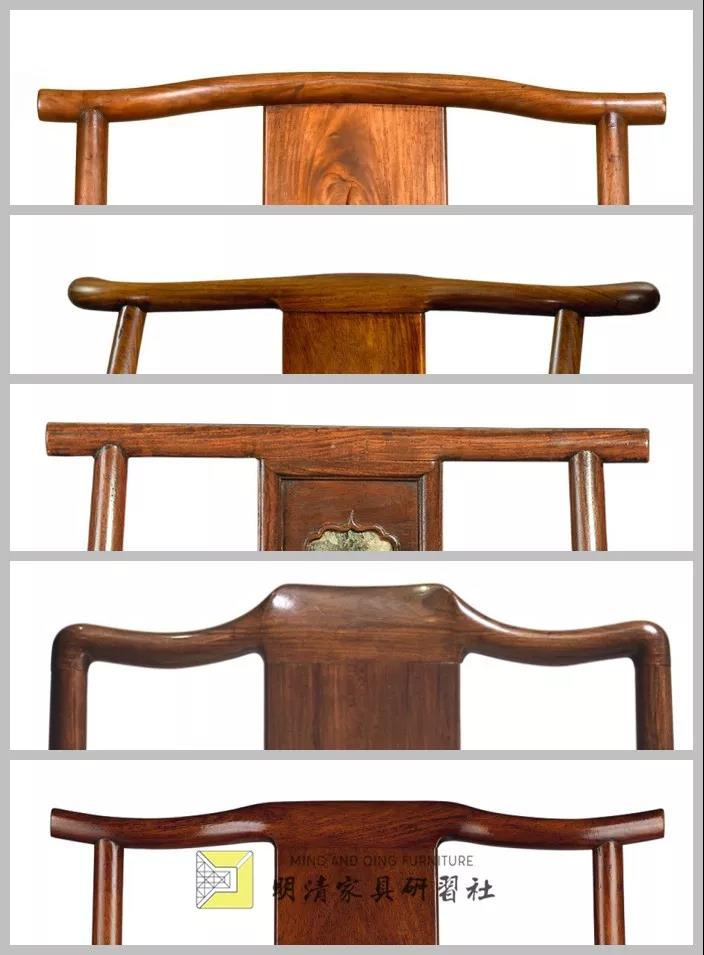

而C型與S型線條則可以以靠背板為例,一則這樣的線條更為貼合人體曲線,符合人體工學的要求。

二則C型線條簡約圓潤,又不失力度;而S型線條婀娜優雅,富有彈性,這兩種線條對于工匠來說

都比直線難度更大,但工匠依然不辭辛苦地選擇在合適的地方使用曲線,才使明式家具擁有了獨

樹一幟的風格。在明式家具的線條使用中,還有一個地方尤為明顯,那就是搭腦。搭腦形式多樣

包括直搭腦、駝峰式、書卷式等等,這些或直或彎的線條在椅座的頂部既完美貼合了腦部倚靠的

需要,又施展著自己獨特的魅力,為椅座的視覺美感開了一個好頭。

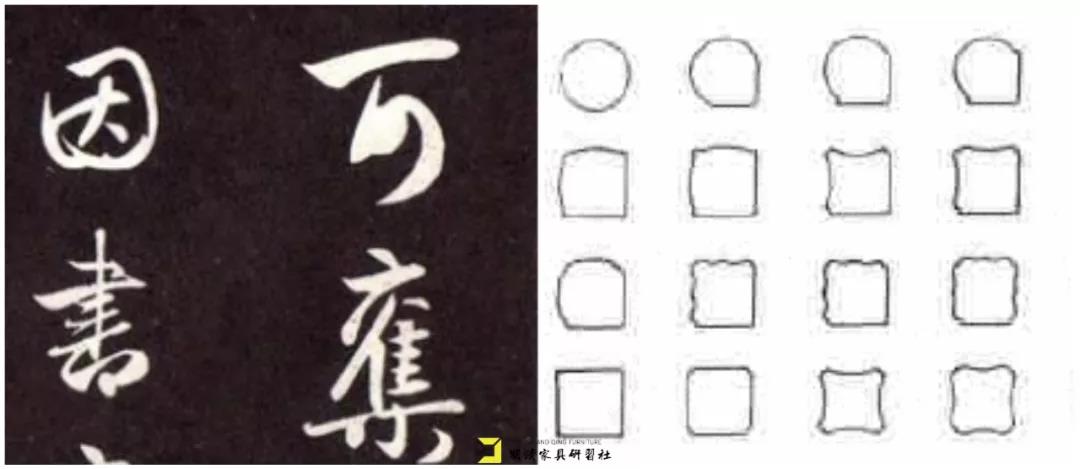

除此之外,明式家具的細部設計中還蘊藏了多處書法藝術,比如內翻馬蹄足足端的線條正如書法中的

“折釵股”、腿足截面的線條正如書法中的“錐畫沙”,書法是線條的藝術集大成者,明式家具對線

條藝術的把握使其能達到與書法藝術相通的境地,可謂不凡。

書法與黃花梨三圍屏羅漢床腿足局部對比

書法與家具腿足線腳對比

發現藝術美或許是一種偶然,但美感的背后往往是科學的必然,所以我們總結出了黃金分割線、

音律、色彩搭配......明式家具絕高藝術性的背后,是其對榫卯、部件、線面科學性的精準把握。

美,可以是一種偶然,也可以是一種必然。