古之書齋,今之書房,一直為塵世中的一塊凈土,一方容你暢讀潑墨的天地,一方容你靜心養性的場

所,今個便來細細說一說 ~

書齋,即供古人讀書、藏書的空間,“書”字直觀表明了書一物在此空間的主導地位,既為有形的實物,又具有無形的精神力量。事實上,書齋的確立也與書存在著莫大的關聯。傳統書齋范式于唐朝時期完全確立,主要的助力因素便是書籍的普及。及至唐朝,前朝蔡倫的造紙術幾經改良,已發展成熟。且造紙業發達,遍及南北。造紙作坊大多靠山臨水,就地取材,有麻、

藤、竹等,并利用水力舂碓漂洗紙料。如此一來,造紙成本降低,其產量大大增加,紙得以廣泛應用于

民間日常生活中。

而紙之所以能夠較為快速轉變為書籍,是因為印刷術的出現。唐朝時期發明了世界最早的印刷術

—雕版印刷術,使得書籍的出版不再像以前那般困難。又因當時科舉考試成為文人入仕的主要途徑

書籍便成了文人的不可或缺之物,“需求越大,市場便也越大”,書籍便借此廣泛流通。

造紙術與印刷術,加以科舉考試的影響,使得文人接觸的書籍愈發多樣,藏書自然也越來越多。

比如中唐時期的文人柳宗元,僅解釋經義的書便可以用“漢牛充棟”來形容,可見其藏書之豐富

藏書多了,那藏書的場所—書齋必然也大量普及,就這樣,唐代的書齋范式便延續到了宋元明清雖說書齋的范式確定于唐朝,然而,前朝中便有出現其雛形,大多認為書齋之萌芽啟于先秦私塾。

先秦時期,私塾具有典藏書籍、讀書的功能,與書齋功用一致,故而以為先秦私塾與書齋為一體。而當時書籍形態為帛書、簡策,成本高昂,故而書籍數量較少,進而也限制了私塾的發展,書齋也

隨之發展緩慢。

亦有人認為書齋始于東晉,《事物紀原》中寫道,“齋名之起也,晉太和中,陳郡殷府君引水入

城穿池,殷仲堪于此池北立小舍讀書,百姓呼為讀書齋,則齋之始,疑自此。”

與先秦私塾不同的是,讀書齋已為獨立空間,與府上的其余空間存在鮮明的功能區分。并且,其

環境與園林類似,除卻原本的功用之外,還增添了觀賞性,書齋之內涵進一步擴大。

?

?至唐代,書齋范式落定且興盛,且逐漸發展為詩文繪畫的創作主題,書齋便實現了從實用圈走向

藝術圈的轉變。已知的詠書齋的詩已達到了兩百余首,而以書齋為中心的繪畫更是延續到后代,演化出

書齋山水畫一類。

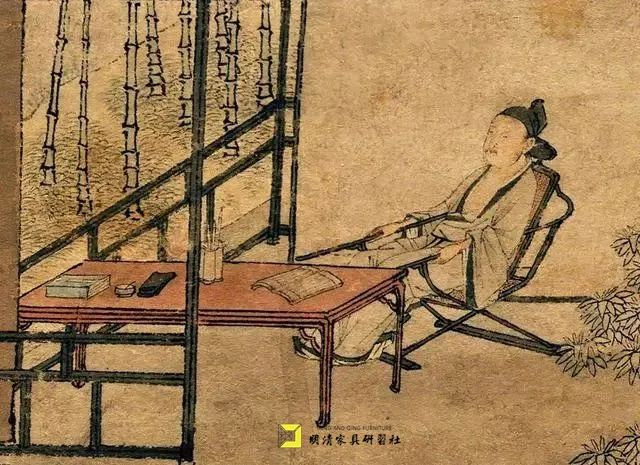

《山館讀書圖》(局部) 故宮博物院藏

后朝在繼承唐代書齋范式的基礎上,不斷發展與普及,書齋既可與日常生活的居所連為一體,亦

可設于園林一隅,更能隱于深林之中。且伴隨著活字印刷的出現與瓷器、漆器等工藝的進步,書

籍與陳設品越發豐富,后者以三代古銅器、唐宋窯器及書畫最為常見。

書齋的內涵也在不斷擴大,除與書的相關活動外,還有焚香、賞花、品茶、彈琴、弈棋、吟詩以

及賞景等等。如宋人周晉在《清平樂》中寫道,“圖書一室,香暖垂簾密。花滿翠壺熏研席。睡

覺滿窗晴日。手寒不了殘棋。篝香細勘唐碑。無酒無詩情緒,欲梅欲雪天時”,將文人清雅的書

齋生活描繪得淋漓盡致。

書齋的命名更是多樣,如北宋文學家沈括的書齋為“夢溪園”,南宋詩人陸游的書齋則為“書巢”

明畫家徐文長將起書齋命名為“青藤書屋”,還有歸去來館、萬卷樓、廬山草堂、讀書堂、昭文齋

等等,或多或少地融入了文人的藝術。

甚而出現了書齋名的文集,比如元代書畫家趙孟頫的書齋名為“松雪齋”,其大多詩文作品都收錄

于《松雪齋集》。

圍繞書齋題材的繪畫更是比比皆是,或展現讀書場景;或寓情于景,表達閑適悠然的書齋生活;或

表達書齋與自然山水的天人合一的關系,意境豐富,富有藝術欣賞性。

書齋陳設自唐朝范式的確定而基本定型,設屏風、木塌、琴、書籍、文房用品等,同時代的詩詞

中亦可窺見一二。劉禹錫的《陋室銘》寫道,“可以調素琴,閱金經”;白居易在《廬山草堂記

》中云,“堂中設木塌四,素屏二,漆琴一張,儒、道、佛書各兩三卷”。

明代文人書齋的布置無疑繼承了唐代的范式,從傳世的明代圖像資料中不難看出,雖有所發展,

但總體崇尚簡雅原則。書齋之內一般有屏風陳設,以其為背,前方放置書桌或畫案,其上備有文

人揮毫潑墨時必不可少的文房四寶,其旁設有架格以堆放經卷書籍。

而稍有講究的書齋還會陳設文人畫、香幾、盆景、古琴、烹茶燎爐以及茶具等等。還出現了許多

有關書齋建制與陳設的文章,如高濂的《遵生八箋》中提到,“宜明凈,不可太敞”。

清朝的文人書齋陳設與明朝并無多大的區別,而宮廷之中則出現了部分機構化的書齋,為文臣的

辦事之地,具有內廷機構的性質。如位于乾清宮西南角的南書房,為皇帝的文學侍從辦公地,職

責有代擬諭旨,備咨詢等等。

時光荏苒,書齋之名早已被書房所取代,也從文人、君王等精英圈中走了出來,轉而走向千家萬

戶,成為雅俗共賞之地,在居室一隅中繼續為人們帶來一絲精神養分與慰藉。

-??END ?-