一套圖看懂油煙墨的制墨流程

作為文房四寶之一,墨也是文人雅士競相追逐的一品雅物。大名鼎鼎的蘇軾便是藏墨名家,所藏

墨品眾多,足夠他用三十年,其中還有不少名品。蘇軾對墨的深愛,正可用他那句“非人磨墨墨

磨人”概括。

墨品的輝煌與中國古代昌盛的制墨業是分不開的,據學者研究,中國最早的松煙墨工藝在商周就

已發軔,也是在這一時期,先民有意識地從使用天然顏料書寫,轉向了人工制墨。

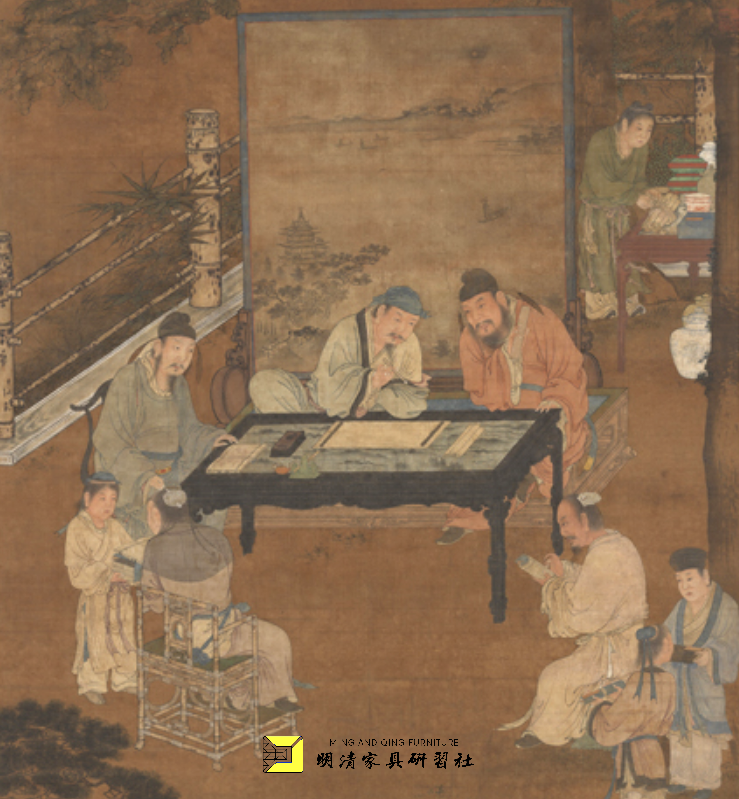

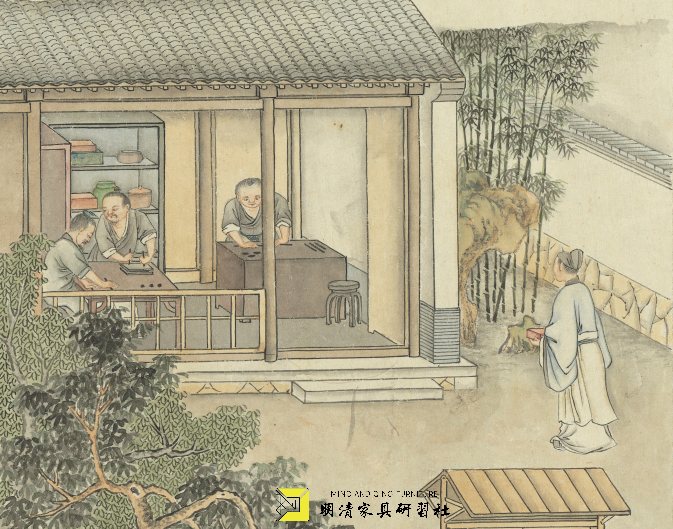

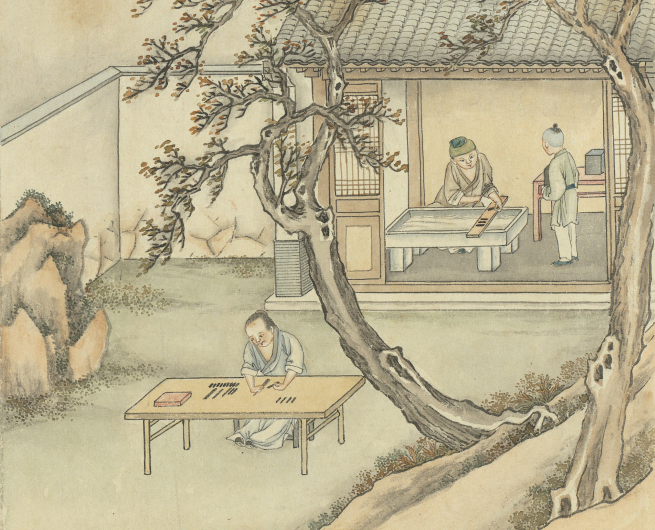

明?《十八學士圖·書》?臺北故宮博物院藏

到了明清時期,制墨行當更是名家輩出,其中羅小華、程君房、方于魯等人所作墨品價逾珙璧,時

人評價:“羅小華開導元功,更臻雅式。程君房、方于魯繼起,角勝稱雄,貪奇不止。”

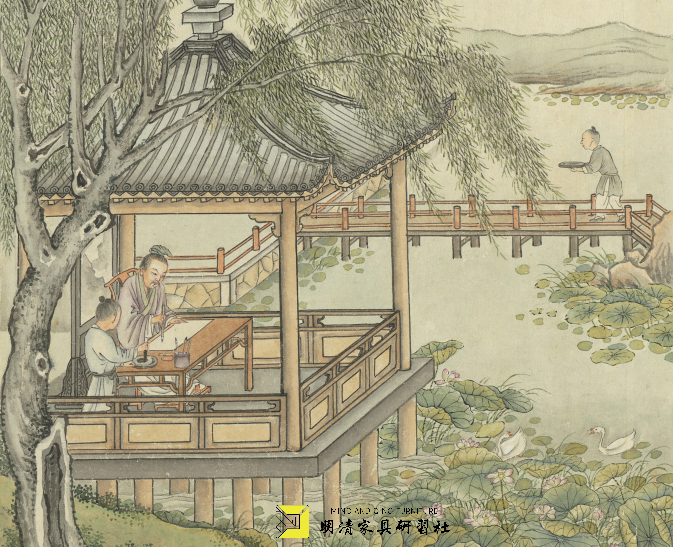

明嘉靖 羅小華半桃核式墨 故宮博物院藏

方于魯文彩雙鴛鴦墨 故宮博物院藏

遺憾的是,現代書寫方式的改變使墨不再成為大眾的日常所需,傳承千年的制墨工藝也似乎離我們

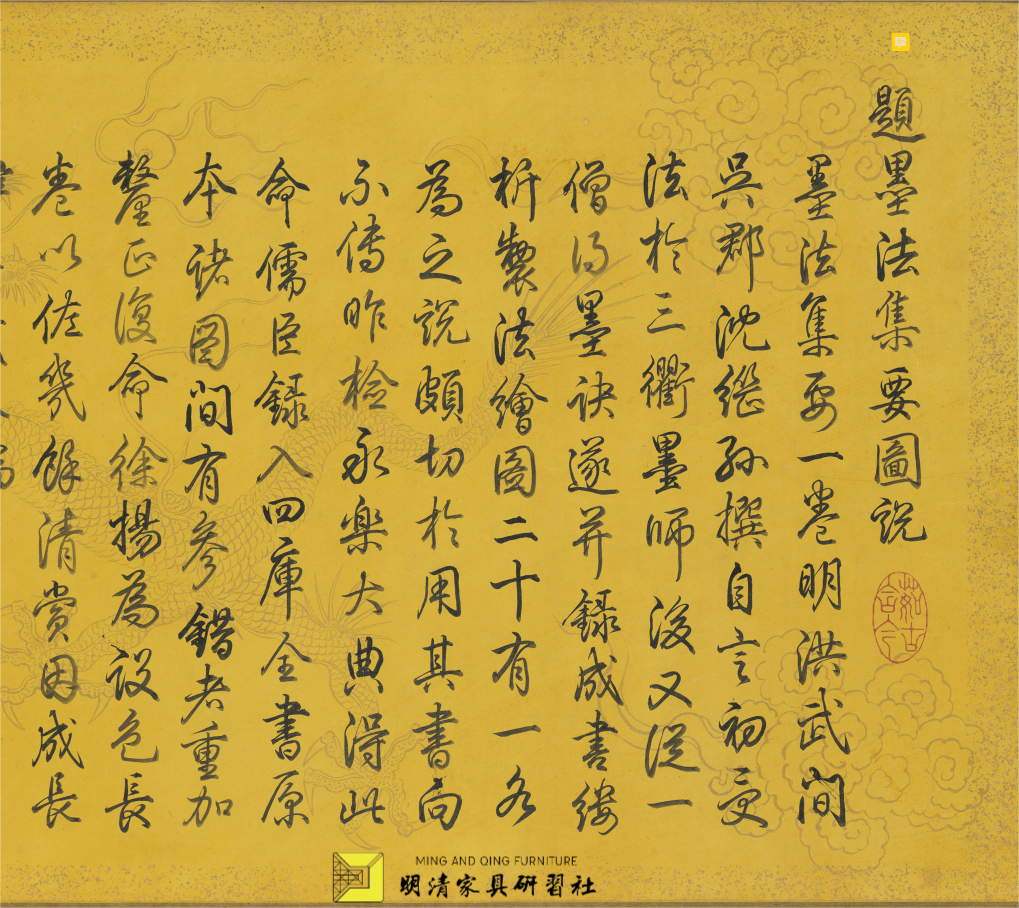

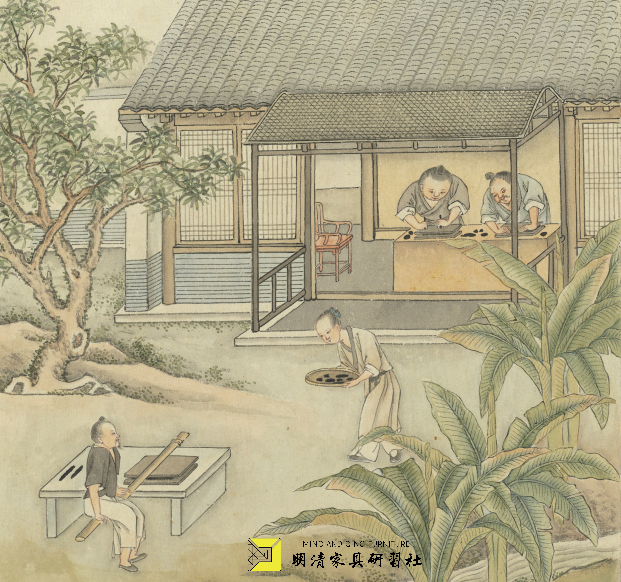

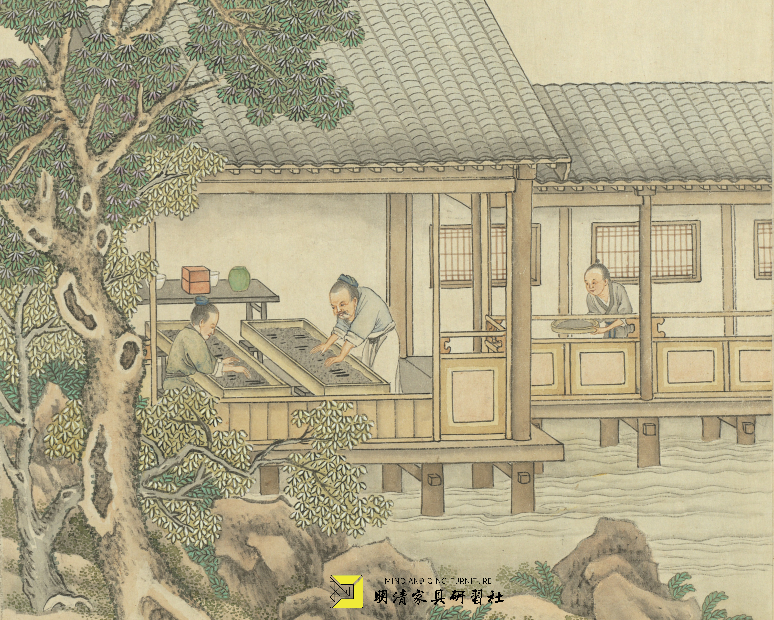

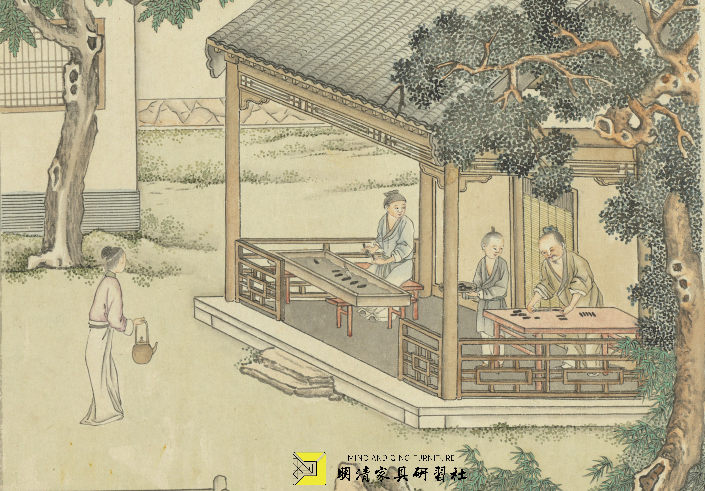

遠去。今天,就讓我們借清代宮廷畫家徐揚為明代油煙墨制法專著《墨法集要》所繪圖卷,一觀古

代油煙墨的制作流程。

【浸油】

古法做的是松煙墨,近代(以明代為基準)才開始用桐油、麻子油等燒煙制墨,皂青油、菜子油、

豆油也可作此用。但在眾多原料中,桐油燒煙產量最高,墨色也黑沉光瑩,愈久愈黑,所以最受推

崇。雖然此時已經不怎么使用浸油古法,但作者還是把這一秘方記錄了下來:每桐油十五斤,芝麻

油五斤,先將蘇木二兩,黃連一兩半,海桐皮、杏仁、紫草、檀香各一兩,梔子、白芷各半兩,木鼈子仁

六枚,右剉碎入麻油內,浸半月余,日常以杖攪動。臨燒煙時,下鍋煎令藥焦,停冷,漉去柤,傾入桐油

攪勻燒之。

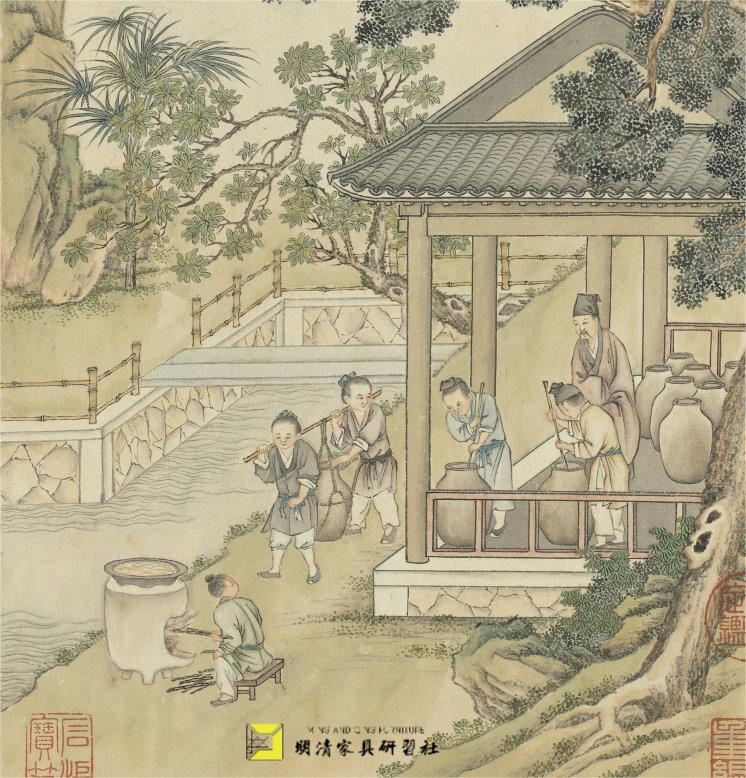

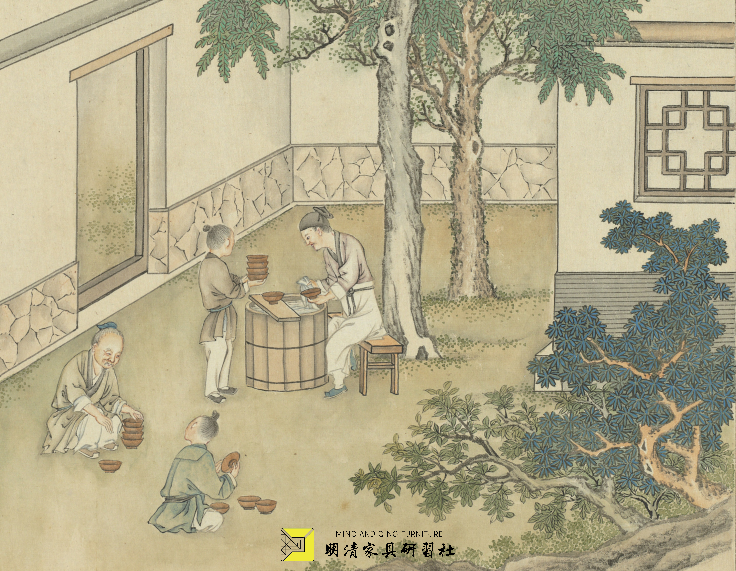

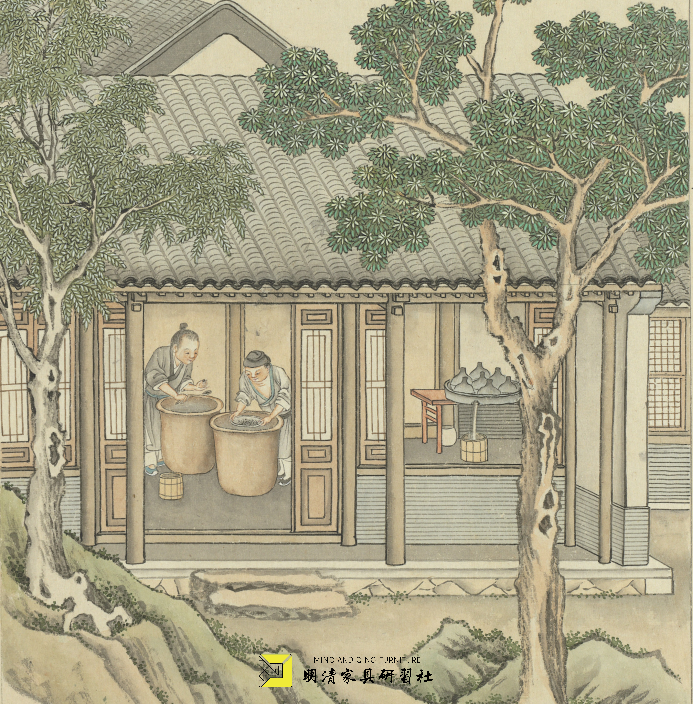

【水盆】

水盆是工匠制取油煙的主要容器,對于水盆形制的選擇他們往往自有一套章法,多用瓦盆,但也有

用木盆、石槽的。制取油煙前的準備工作也不少,木架、薄磚、內部中央的煙筒都不可少,筒中也

要放磚,而油盞就放在各個磚塊上。燒油時還要特別注意水溫和水量,如果水溫過熱,就要多次以

冷水降溫,但也不能全用冷水,這會影響油煙上升。

【油盞】

油盞的選擇也不可馬虎,一定要“平穩闊足”,它在盆中的位置也要精準,只能略低于盆口三分

太低也會影響產量。用過后的油盞需要用竹篼刮干凈,再用稻稈灰揩拭,如果還是弄不干凈,就可以用

刀鏟凈。還有一種妙招——“置米飲中,煮數沸,刷洗”,可以很好地去除油膩。

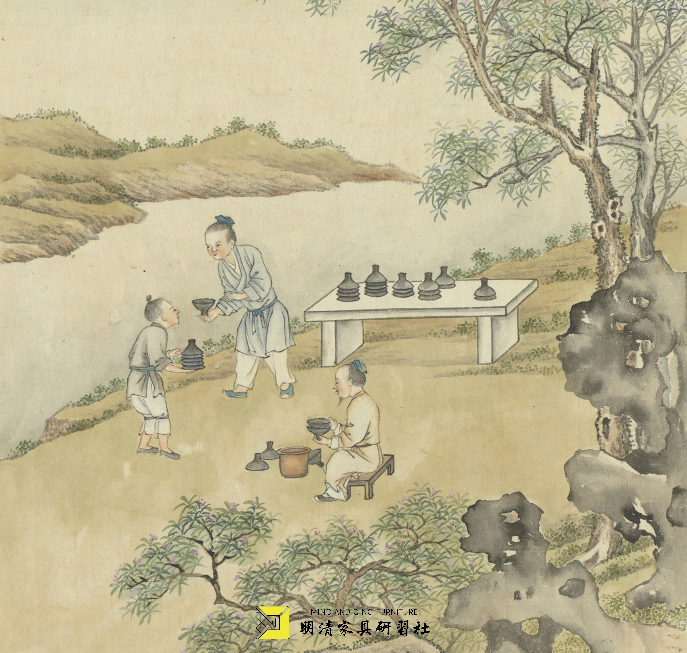

【煙椀】

細土燒成的長柄瓦椀是用來罩火焰的,它有著十分特別的造型:大致呈圓形,上部接長柄,內部尤

深,似釜,使用時需要將椀心對準焰頭。工匠還會在椀口涂上一些姜汁,急速用手掃煙,如果煙椀

的油污染內外,就要立刻擦干凈,不能讓它污染煙煤。

【燈草】

燈草要挑選肥大堅實的黃色燈草,九寸一段截取,用少綿纏繞固定一頭,十二莖搓成一條,再將另

一端纏繞固定。但夏天極熱的時候只用十莖,因為這時候再用十二莖就會影響煙的品質。燈草也要

進行一定的預加工,即用“蘇木濃汁”煎燈草,數度沸騰后變色撈出,再漉出水分,晾曬到干燥狀

態用紙包裹,妥帖收藏。

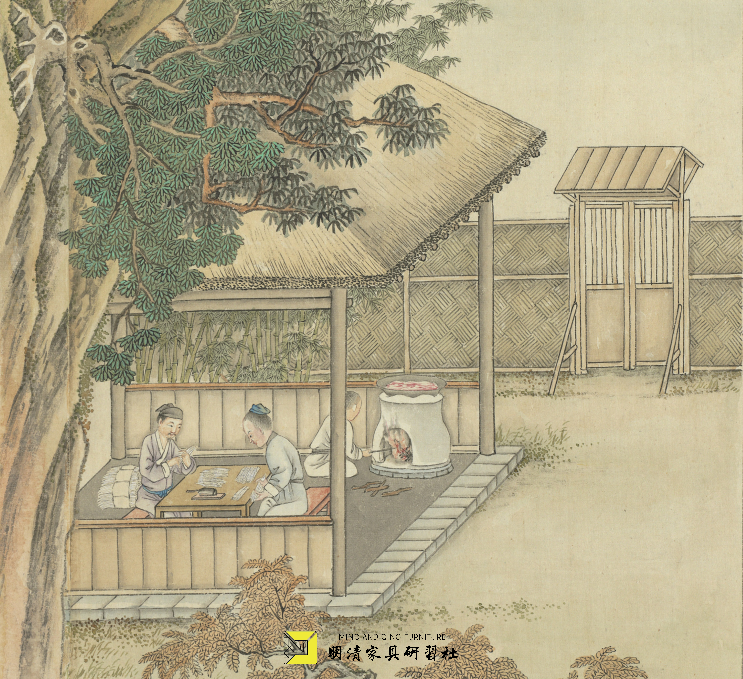

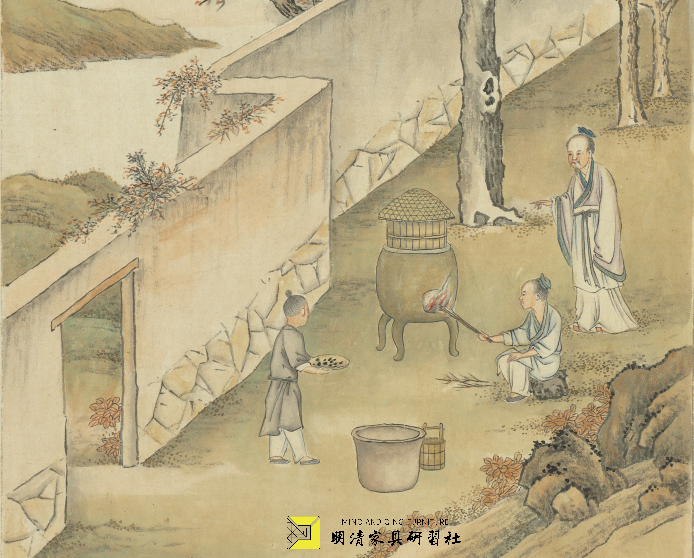

【燒煙】

這一道工序最好在深秋初冬時進行,尋一方明亮的密室,上方置仰塵,四方密封,僅在背面開一個

小門,掛紙簾遮擋。將水盆放在木架上,倒水沒過磚塊,但不能使其沒過油盞,每盞倒油八分滿,

放燈草、再用煙椀蓋起來。為了避免風影響油煙,這一流程要尤其注意避風。大概四五刻就可以掃

一次油煙,把煙存進瓦盆,一夜后再收集到一個容器中,還要記得替換煙椀。掃煙的過程要注意把

握時間,不可遲掃,否則也會影響品質。

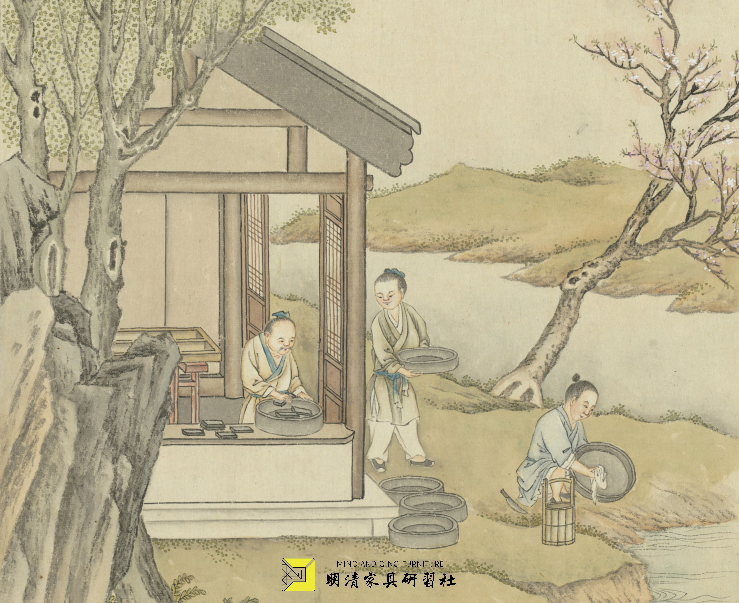

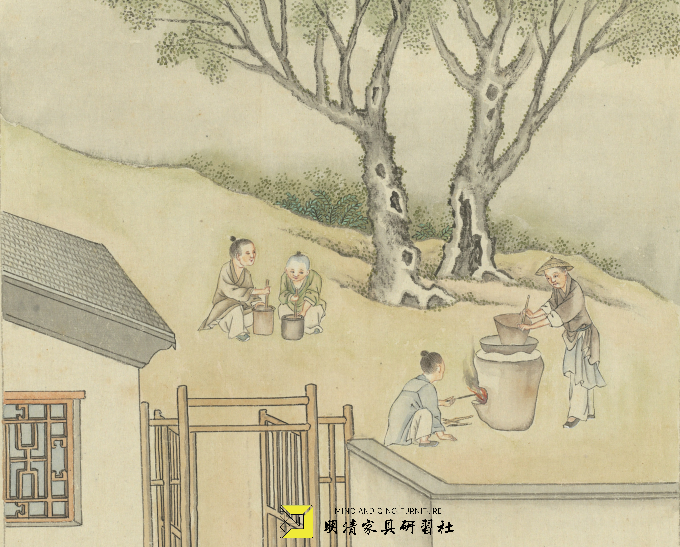

【篩煙】

直接取用的油煙要經過篩選,因為煙是很輕的東西,所以絕對不能露篩,而是需要在一個密室進行

工匠篩煙用的是細生絹篩子,緩緩篩動,同時也要注意去除紙屑等雜志,然后將煙貯存在紙糊籠中

用繩子懸掛在梁上,這一步還要特別注意遠離墻壁,以免沾染濕氣。

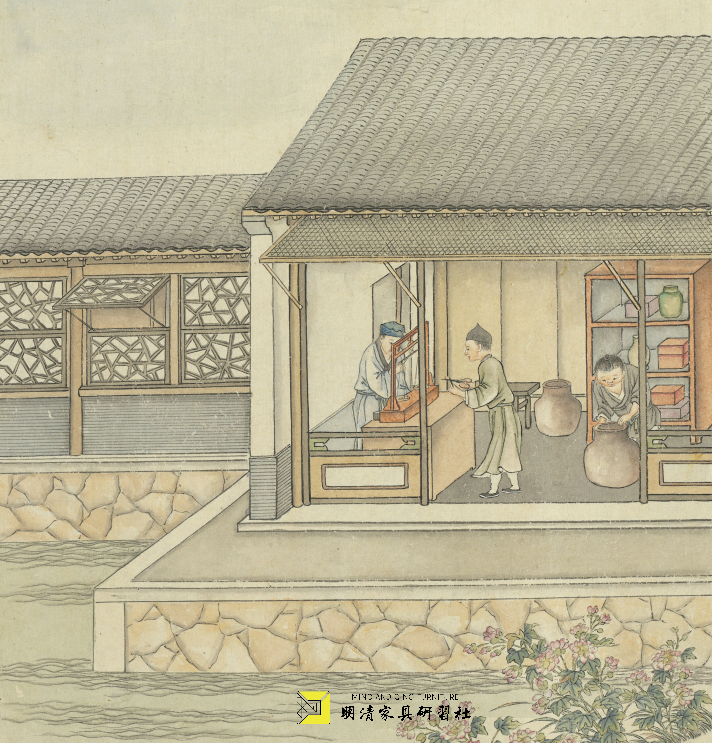

【镕膠】

镕膠這一步工匠往往會選用清白干凈的魚鰾膠,用冷水浸泡一晚使其變軟,然后剁碎,每一兩魚鰾

膠加五顆巴豆仁,和膠一起錘碎融合。然后用箬葉包裹起來,系緊后煮開,趁熱裝進闊口瓶,用杵

搗碎,再加入藥汁一起煮化。

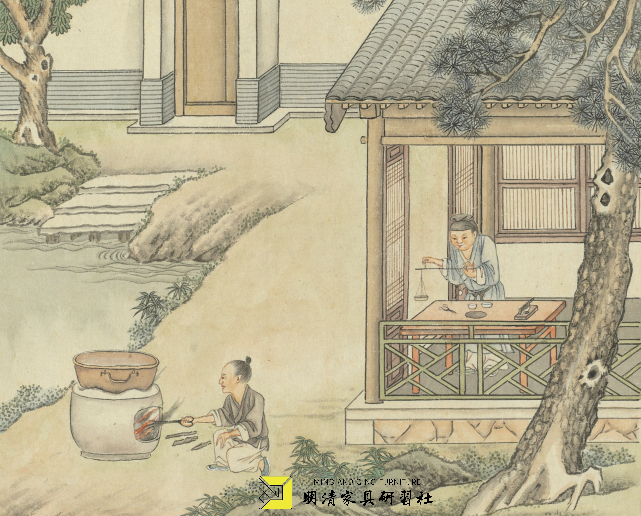

【用藥】

要提升墨的品質,就必須得用藥,用藥不僅能為墨增光、提色、添香,還能大大提升其耐用度,

起到防腐功能。當然,藥是有好處也有壞處的,不同藥有著不同的功效,不當施藥會導致效果沖撞

影響品質。選擇什么藥、怎樣使用它,都是很值得研究的。

【搜煙】

用秤取一斤凈煙放在白瓷盆上,然后將之前煮化的膠和藥汁一起倒入,要注意用綿網過濾,用手迅

速攪勻,使其變成細砂狀,尤其要注意控制濕度。如果盆底還有黏住的煙膠,就用刀鏟下和其他捻

成一塊,用布一起包裹好再用甑子蒸,根據所制墨品種類來控制其軟硬程度。

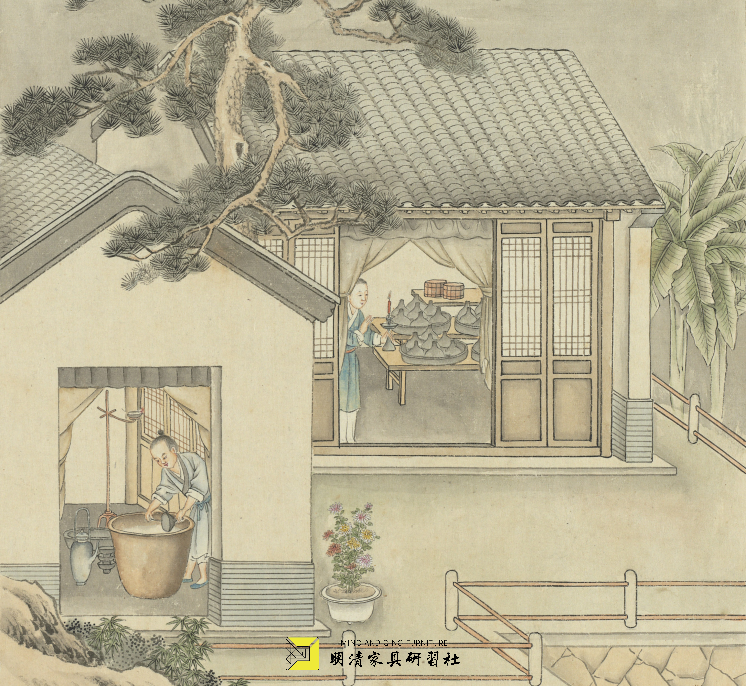

【蒸劑】

在鍋中置放甑子,隔水蒸油煙、膠和藥汁的混合物,這一步也叫蒸劑。甑子上方還要用蓋密閉,

再用猛火蒸,直到甑內水汽在蓋上像雨一樣滴落。再趁熱用杵猛搗,火也不能斷,一劑可分三次換

著重復蒸搗流程。如果用杵搗后仍然干硬,可以灑些藥汁,反復多次,才可取用。

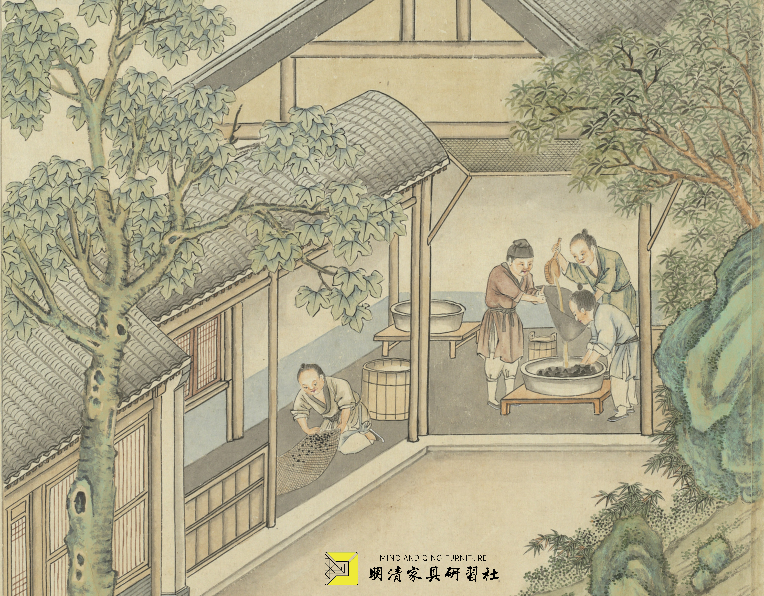

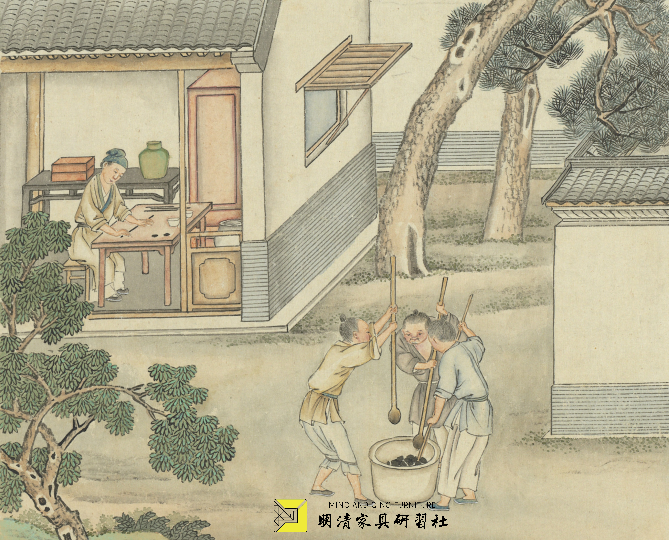

【杵搗】

搗劑需選青石臼、檀木杵,趁熱將蒸透的劑放入,用手按平,緩緩用杵敲打,使其均勻,一劑分成

多份多次蒸搗才算完成,恰如古語所云:“搗不厭多,愈搗愈堅。”

【秤劑】

將蒸搗成熟的墨塊放在桌上,揉搓成長條,然后用濕布裹起來放入釜中存放。需要時取出切成小塊

過秤,取濕潤狀態下的一兩四錢,曬干就正好一兩。

【錘煉】

秤好的小塊還需要用鐵砧、鐵錘錘煉數百次才可成粗劑,又如古語所云:“一錘一折,斗手捷”。

【丸搟】

將錘煉好的成熟劑子放在光滑的硬木桌上,摶到柔軟狀,再放入腦麝等香料揉勻。搓丸也是一個

技術活,要保證劑子溫度和濕度足夠,還要控制其大小。這個過程往往是一蹴而就的,不能反復多

次搓揉,對丸子的要求也很高,必須圓滑無絲毫縫隙瑕疵。

【樣制】

制墨樣式往往因循古人,沒有大小厚薄的限制,各適應不同需求。當然,對于工匠來說,它們在

工藝上是有不小難度差別的。但古墨難學,尤其是其紋理難成,作者也在此記載了一些秘法,用于

模仿古墨的斜皮紋、古松皮紋、金星紋、銀星紋、羅紋等,還有嵌金字的做法。

【入灰】

蔭墨要用稻稈灰,在正午曬干,放入木方盤作灰池,底灰一寸以上,面灰一寸以下,攤平,保持

一定松散狀態,還要防止變濕。

【出灰】

太軟容易斷,太干容易裂,出灰的時機需要把握精準。出灰之后用刷子刷干凈,然后用紙包裹收藏

不同季節的天氣狀況不同,灰池層數也要做區別,出灰日期也不同。

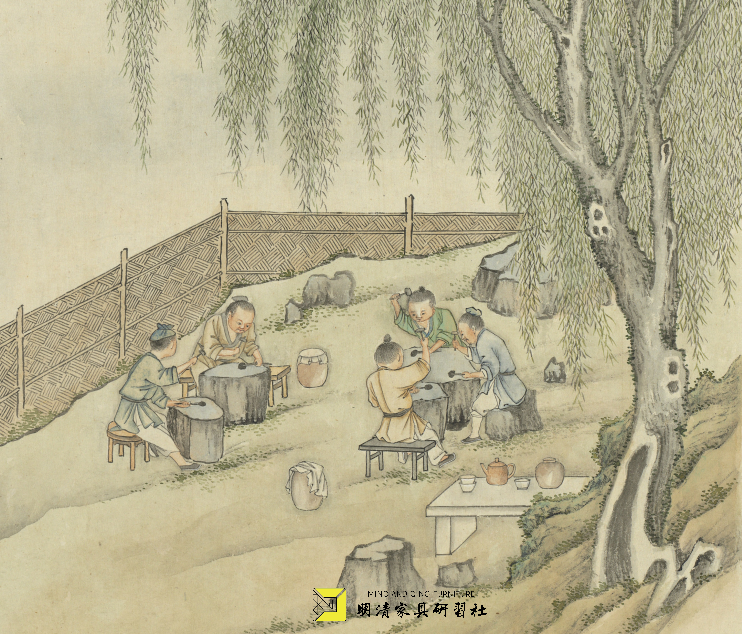

【水池】

在石池注水,上面放板,板上再置墨,用舊細草鞋底蘸水摩擦,使墨更平整,晾干后再用粗布擦光

再裝入包裹掛在高處繼續晾曬,根據其干濕度作不同處理,幾年后才可使用。

【研試】

研墨需直握墨條,徐徐研墨,這樣才能保證墨汁清徹,不生泡沫,如李陽冰所說,研墨不能停久

否則容易有塵埃雜質混入。鑒賞墨品,也有一套審美標準:墨色以紫光為上,黑光次之,青光又次

之,白光為下。且光與色都要兼有,能持久不變的才是上品。

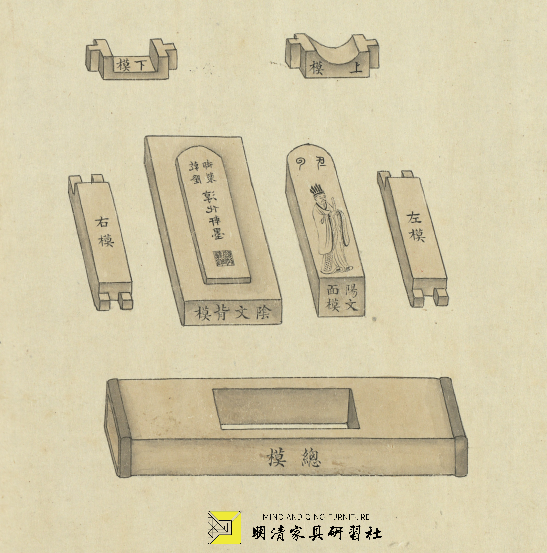

【印脫】

最后一副圖中是墨的經典印模,作者還提到了如何使墨成型更完美。

徐揚繪制的這套插圖精美非常,在“命題繪畫”下也表現出色,我們不僅能通過圖畫對制

墨流程有更深入的了解,還能感受其筆下清代百姓趣味盎然的生產場景,令人更覺親近。