帝王坐像圖中的坐具概覽——明篇(上)

一把龍椅,一朝氣象

公元1368年,朱元璋在南京稱帝,定國號大明,開啟了明朝近三百年的統治。在這近三百年間,以

陶瓷、絲織為首的各工藝美術品類不斷發展,既有工藝技術上的飛躍進步,亦有美學風格上的拔擢

升華,涌現出了許多讓后世都為之震撼的驚艷之作。

中國古典家具的冠頂明珠——明式家具,也正是在這一期間誕生和成熟,但通覽明代歷代帝王坐像

圖,我們會驚訝地發現,對于明式家具而言,帝王坐具則像是另一個新世界,其形制、裝飾、風格

無不“耐人尋味”。

明太祖

雖然太祖時期寶座的史料稀少,但現今流傳的明太祖畫像其實數量不少,僅臺北故宮博物院就藏有

七幅坐像。吳美鳳教授還在《明代宮廷家具史》一書中從家具角度詳細考辨過“真容”與“疑像

,在此我們以公認的“真容”一圖為示例。

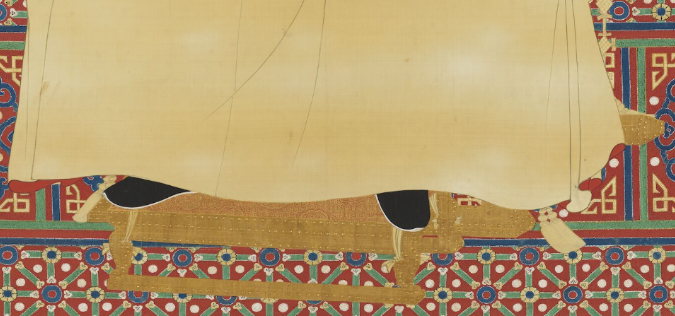

明太祖坐像 臺北故宮博物院藏

“真容”一圖中的坐具被太祖遮擋了絕大部分,但我們仍然可以通過露出的重點部位判斷其大概形制。

太祖左側露出了扶手卷曲出頭處,右側的手甚至握住了出頭處,可以明顯看出扶手造型,且扶手下方與腿

足相接,背后露出一角椅披,隆起的部分高度只到背部中心位置。

坐具下部可見明顯的前后棖,這正是交椅獨有的特點,結合上下特點,我們可以推斷其坐具為圈背

交椅。此外還值得關注的是,太祖坐具通身髹金,且處處可見“金釘”。所配腳踏呈長方樣,踏面綁有踏

墊,下方帶束腰,再接矮三彎腿,腿下又接前后棖,似乎是模仿坐具形制,這種設計比較少見

圈背交椅并非明代首創,宋人筆記中就有提到“今之校椅,古之胡床也,自來只有栲栳樣,宰執侍

從皆用之。”可見其在宋代就已經成為一種權力的象征,元代壁畫、明清古畫中身居高位者的坐像也常使

用這種坐具。

明 《出警圖》 臺北故宮博物院藏

建文帝雖為明代第二位皇帝,但其畫像下落已成謎,在此不表。

明成祖

成祖朱棣的坐具不僅與太祖截然不同,在以前的歷代帝王坐像圖中都幾乎不可見,但與宋太祖坐具

頗有相似之處:山字形靠背大寶座,靠背與扶手都是框架結構,搭腦和扶手出頭處都雕龍頭,龍口

中還銜有瓔珞珠串,盡顯華美富麗。

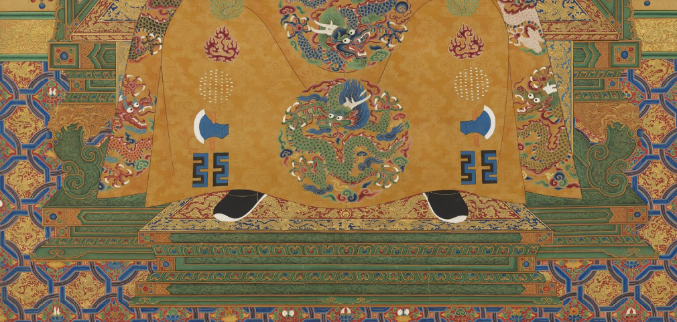

明成祖坐像 臺北故宮博物院藏

明成祖坐像與宋太祖坐像對比

當然不同的地方也有很多,首先最直觀的便是顏色的不同,宋太祖坐具以朱色和金色搭配,而明成

祖坐具色彩繽紛,以綠色和黃色為主調。吳美鳳教授認為,這種史無前例的對綠色的偏愛,很可能

是受到藏傳佛教的影響。

此外,成祖坐具的下半部分設計也十分別致,座面下四腿都雕成靈動的云紋,再接須彌座,下方又

接云紋龜足。棱角分明與靈動云紋夾雜相疊,大大增強了整件寶座下半部分的層次感,腳踏的造型

與裝飾也仿照了這一部分。

明仁宗

明仁宗坐像 臺北故宮博物院藏

仁宗的坐具沒有延續成祖,反而更像是回歸了太祖的圈背交椅,但椅披過于厚重,幾乎將整件坐具

都擋得嚴嚴實實,僅露出扶手的彎曲出頭處。但僅看這一部分與太祖坐具的比較,我們也不難發現仁宗

坐具的“樸素”,不僅線條簡單,也沒有通身金釘的輝煌。

完全露出的腳踏部分也與太祖的類似,長方樣,帶踏墊,束腰加龜足,再接前后棖落地。但面沿、

束腰和龜足上額外增加了精美雕花,腿間牙板還做了壸門樣式的設計,頗有雍容之美。

明宣宗

宣宗坐具不僅延續了成祖風格,形制和裝飾也都幾乎無差,只有十分細節的部分有不同:比如坐具

四足與龜足之間的部分從須彌座變為方形臺座,鑲嵌雜寶、環繞飾帶等配飾上略有差別。

明宣宗坐像?臺北故宮博物院藏

這一現象可以與仁宗的結合來看,坐像圖透露出的其實是二者命運的不同。據史料記載,仁宗能被

立為太子有很大一部分原因都是因為他是宣宗之父,且仁宗即位后不到一年就猝然去世,坐像圖很

可能都不是在位時所作。

宣宗幼時就深受祖父成祖寵愛,在永樂九年(公元1411年)就被立為皇長孫,跟著成祖巡幸北征

由翰林諸臣親自講授教習,寄托了成祖的殷殷期望,后來也確實開創了“仁宣之治”,所以坐像圖更為華

貴威嚴。

明英宗

英宗坐像圖有一個十分特別的地方——它是第一幅以全正面像形式出現的帝王坐像圖,此后帝后的

大大小小畫像也都為正面像。熟知明史的朋友都知道,因為土木之變,英宗曾被瓦剌俘虜,被釋放

回京后發動政變才又奪回了帝位。從坐像圖中的面貌來看,這應該是第二次即位后所繪。

明英宗坐像 臺北故宮博物院藏

總的來說,英宗坐具其實也是延續了成祖-宣宗的風格,但靠背和扶手都不再用框架,而是用橫豎

材進一步分隔空間后再填充裝板,形成中間高兩邊逐漸降低的五屏風樣式。原來是在各出頭處加裝

雕飾銜瓔珞的龍頭,但英宗坐具則是一整條龍棲在上方,且通身髹金,與主體部分的綠色相區別,

瓔珞珠串使用的雜寶也明顯減少。

坐具下部結構也有小變動,座面下束腰上下均帶蓮瓣紋托腮,四條云紋三彎腿上部可見髹金的龍頭

裝飾,整體又落在蓮瓣紋方形須彌座上,下方不再接龜足,顯得更為敦厚穩重,腳踏造型也仿此例

因為英宗復辟后廢除了代宗帝位,代宗也沒有留下畫像,甚至也沒有被葬入帝王陵寢,在此不表。

明憲宗

憲宗坐像與英宗坐像各方面都極為相似,乍一看也就腰帶和胡須略有分別,應該是按同一件寶座

描繪而成。

明憲宗坐像 臺北故宮博物院藏

仔細對比,也就腳踏看面略有分別:憲宗坐具所配腳踏的面沿多了幾道包鑲金構件,應該是起加固

作用。