近日,市面上出現了一款“三折疊屏”手機,雖然定價不斐,但一經發布,就遭到瘋搶,至今仍是

一機難求。在網絡平臺上,以“三折疊”為核心引發的輿論熱點也正如其廣告詞中所言,它不僅多面,還

是一部能讓主人“有面兒”的手機。

從實用性角度考量,折疊的優點是不言而喻的,它能使產品至少呈現出兩種截然不同的狀態,而這

兩種狀態一大一小,正可精準對應不同的需求。這一設計邏輯,更是貫通于古今中外所有的折疊式器具當

中。要追溯折疊設計在中國的根源不是易事,但現今的考古發現至少足夠讓我們了解折疊設計在家具領域

的發展歷程。

湖北荊門市十里鋪鎮附近有一座戰國晚期的楚墓,其中就有一件完整的折疊床,只需將橫棖輕輕提

起,就可以把兩旁的床枋向中間折疊,縮小四分之三的體積,使大床變成小床,這樣不僅能滿足主

人不同需求,還方便收納,為居室留出空間。

戰國晚期 漆木圍欄折疊床

這件漆床能實現折疊功能全賴于其精妙的結構,當我們從頭到尾細致觀察、拆解結構時,我們驚訝

地發現:此床通身沒有一個釘子,構件之間全是用榫卯連接。正是被視為中國第五大發明的榫卯,讓

人的智慧得以充分發揮,而這種讓世人驚嘆的折疊設計其實也不過是其中一例。

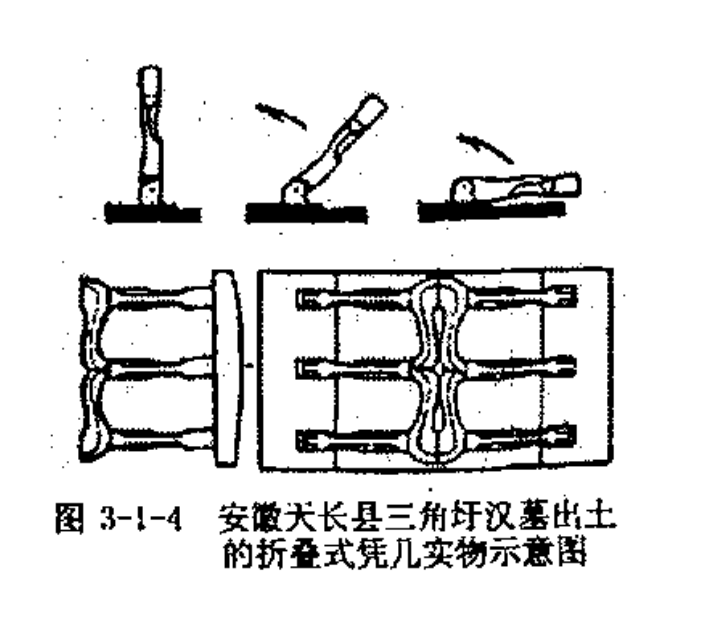

三折疊手機與漆床的折疊均是通過將大面折成小面的方式完成,而安徽天長縣三角圩漢墓出土的折

疊小幾,則向我們展示了折疊的另一種可能——將立體折成平面。

小幾兩端柵足的中間均有兩條橫木結構,以橫木為軸心,人們可以調整幾條腿足的位置,用時拿出

閑時則將腿足藏于幾面下,大大節省了收納空間。這種將腿足向內折疊,收納于面下的設計同樣應用于

后代的家具中,而且大至行軍桌,小到文具桌,凡是需要在野外使用的,都有應用這一思路的經典案例。

清 黃花梨鑲癭木卷草紋展腿折疊式平頭案 研習社珍藏

清乾隆?活腿文具桌 故宮博物院藏

宋代程大昌在《演繁露》中提到的交床(也被認為是胡床)則是用了另一種方式來實現這一思路:

交床以木交午為足,是前后皆施橫木,平其底,使錯之地而安;足之上端,其前后亦施橫木而平其上,

橫木列竅以穿繩條使之可坐。足交午處復為圓穿,貫之以鐵,可容膝,后有靠背,左右有托手,可以擱

臂,其下四足著地。

甘肅武威天祝吐谷渾大墓出土馬扎

江西樂平宋墓壁畫

從其描述來看,交床交叉的腿足可以以交叉點上貫通的金屬件為軸心轉動,展開時形成一個“X”

形,在前后橫木的幫助下分擔承托上部受力,而合攏時又呈“一”字樣,使整件家具的腿部位于同一平

面上,便于用手提攜移動。

為了適應這種功能,這種坐具的座面往往也由藤繩等較軟材料制作,這樣既可減少對收攏的影響

又可使整器更為輕便、方便提攜,再后面出現的交椅也就是吸收這種設計精髓的成果。

木金漆交椅 故宮博物院藏

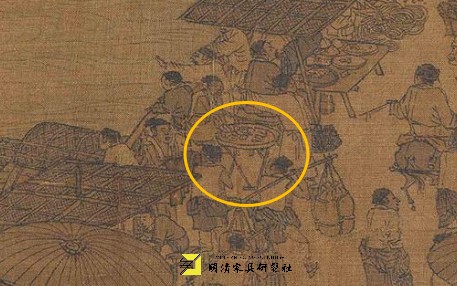

正如宋人陶谷在《清異錄》中所言,這種折疊設計的優點就是:“轉縮須臾,重不數斤。”因為體

輕便攜,除了經常需要搬移遷居的游牧民族外,《清明上河圖》中的小攤販也用上了類似的設計,善弄工

巧的明清工匠還取其精華,把腿足結構單獨制作成能承托畫缸等物的架子。

北宋 張擇端《清明上河圖》 故宮博物院藏

清 紫檀竹節工六足折疊畫缸架 研習社珍藏

除了以上幾種折疊之外,明清家具中還有一種折疊,是將面藏于面之下,這種設計常見于鏡架、鏡

臺中,折疊的實現也不再依賴于X型腿足,而是用幾根立柱(或一個支面),和需支起的面以及底

面之間構成一個三角形。

這三者緊密連接,又可以調整位置,利用三角形的穩定性完成架構,可以說是將結構簡化到了極致